现代都市连载

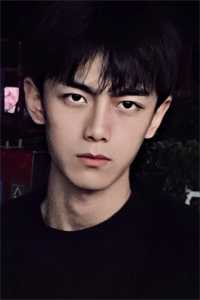

小说《大明锦秀》新书正在积极地更新中,作者为“岁月神偷”,主要人物有朱允熥朱标,本文精彩内容主要讲述了:我有个最尊贵的名字,朱允熥。我是大明太祖的嫡孙,太子朱标之嫡子。母亲是常遇春之女,舅爷是蓝玉。我是大明最尊贵的皇孙,也是大明皇位,最有分量的,最为合法的继承人。我将开创一个不一样的大明,风华无双,日月昌明。海纳百川,四海来拜。...

主角:朱允熥朱标 更新:2024-09-12 10:03:00

扫描二维码手机上阅读

男女主角分别是朱允熥朱标的现代都市小说《畅销书籍大明锦秀》,由网络作家“岁月神偷”所著,讲述一系列精彩纷呈的故事,本站纯净无弹窗,精彩内容欢迎阅读!小说详情介绍:小说《大明锦秀》新书正在积极地更新中,作者为“岁月神偷”,主要人物有朱允熥朱标,本文精彩内容主要讲述了:我有个最尊贵的名字,朱允熥。我是大明太祖的嫡孙,太子朱标之嫡子。母亲是常遇春之女,舅爷是蓝玉。我是大明最尊贵的皇孙,也是大明皇位,最有分量的,最为合法的继承人。我将开创一个不一样的大明,风华无双,日月昌明。海纳百川,四海来拜。...

“沐英咋了?”

朱允熥在朱元璋的身上,看到了罕见的失态和焦急。

此刻朱元璋不像是一个皇帝,而更像是一位关心子侄的老者。

沐英,是朱元璋和马秀英收养的第一个孩子。

古往今来,军中大将都有收养义子的传统,并且委以重任。或是率领精锐护卫主帅,或是冲锋陷阵,或是掌控士卒。

但沐英,绝不止如此。

他出身孤苦,定远一户农家孩子,八岁时随母亲逃难,母亲病死,马皇后见他可怜,便收养在身边。

从那以后沐英改姓朱,名文英。

十二岁沐英就开始跟在朱元璋屁股后面,上阵征战,他不但作战勇猛,还为人孝顺,侍奉马秀英如同亲生骨肉,对待朱家的孩子们,也是一副长兄的模样。

从他成为朱家养子到现在,一路走来几十年,他早已是朱家的一份子,在朱元璋和马秀英的心中,并不亚于亲生骨肉。

就连朱元璋那些成年的皇子,见到沐英都要恭敬的叫一声哥哥。

他不是朱元璋唯一的养子,却是朱家人最喜欢,最信任的那个。

朱元璋登基为帝,为了皇族血统和继承问题,不能让这些养子在跟随自己的姓氏,让他们纷纷恢复原来的姓氏。唯独沐英,恳求义父义母不愿为官,不求显贵爵位,只求继续当朱家的儿子。

当时马秀英拉着沐英的手哭道,不管你姓什么,你都是我的儿子!

为了报答朱家的恩德,沐英选择姓沐,沐浴天恩的沐。

大明建国,沐英不愿为中央贤爵,先是征讨吐蕃,后又出征漠北,立下赫赫战功,最后主动镇守云南边地,扫清蒙元 余孽,灭掉大理段氏,震慑藩国为大明守护国门。

除了赫赫武功,沐英还在云南实施了无数德政,兴办水利,开设交通,设立学校。

他这人不骄,不横,不贪,不残,不暴。

朱元璋曾说过,有英儿驻守云南,咱放一百个心!

前些年,马皇后故去,远在云南的沐英哭到吐血,一病不起。

沐英的沐字,在今后几百年里,用他们家族无数男儿的热血,诠释了这个沐字。

沐家世代镇守云南,沐家在,云南的土司几百年没敢发生过反叛。一代代沐家男儿在边关,默默的为大明守卫疆土。

直到最后一位沐家家主,沐天波战死在缅甸。

现在,云南八百里加急,莫非?

“拿来!”朱元璋直接从黄狗儿手里抢过奏折,朱允熥发现他的手在抖。

随后,朱元璋脸上的表情变得狰狞起来,“传旨,让太医院院正马上云南,凡是京中有的药材,无论什么,只要于英儿有益,全部送去!”

“皇爷爷!”朱允熥站起来,搀扶朱元璋道,“怎么了?”

“你自己看吧!”朱元璋坐下,长叹一声,“沐英,也快不行了!”

朱允熥心中一惊,打开奏折。

“臣,沐春泣血上奏!”

沐春是沐英的长子,奏折是他写的。

“家父听闻太子故去,嚎啕大哭吐血三升,一病不起。臣便请名医,都说时日无多也。臣沐家累受皇恩,家父曾言死后要葬于东陵外,陪侍于皇后陵寝之边......”

看着手中的奏折,朱允熥脑中不禁浮现出往日画面。

洪武二十年,自己还年幼,沐英进京。自己在父亲朱标的带领下,见过沐英。

那是一个身材魁梧,脸上都是温和微笑的中年人。

当时,朱标称沐英为英哥儿。

自己用晚辈礼,见过沐英。后者笑容慈爱,神色亲近,送了自己一把藩国的弯刀。

沐英离京的时候,朱标带着几个年幼的藩王,送出去好远好远!

他们在玄武湖畔,哽咽着道别。

“先是咱的嫡长子没了,现在又轮到沐英了?”朱元璋满脸苦涩,悲声道,“这是咋了?为啥咱这老头子,头发都白了,还要经历丧子之痛!”

说着,一把将桌子上的酒菜滑落,“一个个都离咱而去,让咱咋活?”

“爷爷!”朱允熥乖巧的跪在朱元璋身边,轻轻扶着对方的后背。

后世人都说朱元璋多残暴,其实朱允熥的记忆告诉他,朱元璋是最重视亲情的人。他和马秀英收养的孤儿,都养在自己家中,和自己的儿子们一起长大。

马秀英亲手教这些孩子读书识字,朱元璋教这些孩子武艺。打仗亲兄虎弟,上阵父子兵,以沐英为首的这些义子,也没让义父义母失望,各个都是好样的。

“爷爷,别急!沐公只是病了,他正值壮年,常年练武的人,身子强壮,现在看着急,养一阵子就好了。”朱允熥轻声说道。

“哎!”朱元璋叹息一声,“人老了,最见不得的就是这个!”

此时的朱元璋,坐在那里,花白的头发和皱纹显示着他的苍老。帝王也是人,尤其是朱元璋这样出身草莽,重视家庭的帝王,更难舍心中对家人的感情。

他一生杀了许多大臣,功臣,可是没有杀过任何的家族中人,哪怕是当初背叛他的亲侄儿,也不是圈禁了事,他侄儿的后人,还都封了藩王。

那些外甥们也都由他养大,当成亲生的一样,个个都是世袭的国公,看着他们成家立业,传宗接代。

还有那些统兵大将的义子们,以前马皇后在世时,每逢年节都张罗着给那些义子家的孩子,制备新衣裳。

“爷爷!”朱允熥继续说道,“孙儿求您一件事儿!”

“咱们爷孙俩,有啥求不求!”朱元璋似乎有些疲惫,轻声道。

“再过几个月就是您的寿辰了!”朱允熥笑道,“如果在民间,老寿星做寿,正是一家团聚的时候。孙儿想,干脆咱们今年热闹热闹!”

朱元璋诧异的抬头,眼神中有欣喜。

“把叔叔们都叫回来,把您那些义子也都找来,咱们一家人在一起好好乐呵几天!”朱允熥继续说道,“您也顺便看看那些您的孙子,干孙子,干孙女,多好?”

朱元璋脸上的皱纹在笑容中绽放,眼神中带着无比的向往。

皇帝虽然是至高无上的主宰,但也是孤家寡人。

百姓家平常的天伦之乐,在皇帝这里却是奢侈品。

朱允熥的提议,正说进了朱元璋的心里。

皇宫很大,可是却不像家,只有自己这个皇帝和一群嫔妃,见面是各种繁复的礼节,一点没有个家样。

可是渐渐的,朱元璋笑容褪去,变成苦涩。

连连摇手,“不行,不行,不能让他们来!”

又叹息一下,继续说道,“藩王进京是大事,他们一大家子连同护卫要上万人,沿途官府不免要尽心招待。如今各地官府都不富裕,他们进京拜寿是好事,可是滋扰地方,加重百姓负担却是坏事!”

“咱虽然是皇帝,但是不能为了咱一人乐呵,让百姓跟着受苦,不行不行!”

朱允熥心中生出几分敬佩。

这才是为民着想的好皇帝,生怕进京的儿子们,给地方上带来财政负担和赤字。

若是什么后世的十全老人,这个大帝那个大帝。他们为了自己高兴,哪管你百姓的死活。

小说《大明锦秀》试读结束,继续阅读请看下面!!!

就在朱元璋在宫人的搀扶下,准备移步坐下时,朱允熥再次叩首。

“皇爷爷,孙儿有一事相求!”

“说!”朱元璋大手一挥,悲切地道,“你我爷孙之间,但说无妨!”

朱允熥面容悲戚,双眼红肿,“父亲在时,孙儿顽劣,没少让父亲操心挂怀!”说着,擦下眼泪,继续说道,“父亲去了,孩儿想入皇觉寺,为父亲守孝三年,日日吃斋念佛,诵经听佛。为父亲,为皇爷爷,在佛前积累功德!愿父亲英灵常在,皇爷爷长命百岁!”

说着,再次叩头,“请皇爷爷恩准!”

朱元璋刚刚平复的心情,再次翻涌起来。

“多孝顺的孩子呀!”

百善孝为先,孝是衡量一个男儿,最基本的准则。也是这个时代,最为让人欣赏的道德品质。

世人皆信奉佛家家功德一说,朱元璋又少年时在皇觉寺出家为僧。

这个十四岁的孩子,甘愿用自己三年的大好年华,舍弃荣华富贵。为父亲,为祖父,在佛前诵经祈求。只求父亲英灵常在,求祖父长命百岁,身体康健!

这是何等的大孝?何等的美名?朱元璋如何能不动容?

看着朱允熥那张情真意切的脸,看着朱允熥那张像极了儿子的脸,朱元璋心里又是酸涩,又是欣慰。

男人,只有经历风雨才能成长!

这个孙子,虽然失去了父亲,但是他真正长成了一个男儿!

孙子都是自己的好,这一瞬间,朱元璋忘记了朱允熥懦弱,蠢笨的性格,忘记他平日顽劣的表现。

朱元璋甚至有些生气。

我这么好的孙子,平日在别人地嘴里,竟然是那样的口碑!

一个如此孝顺的孩子,怎么会是顽劣的?怎么会是蠢笨懦弱的?

想到此处,朱元璋又有些自责。

自己这个皇帝祖父,平日是不是有些忽略了这个孙子?

见朱元璋看着自己,久久不说话,朱允熥再次叩头,郑重道,“皇爷爷,请成全孙儿的一片孝心吧!”说完,膝行两步,将手放在朱元璋的膝盖上,泣不成声。

仔细地看着朱允熥消瘦的脸颊,红肿的双眼,再想起这孩子听闻父亲去世,当场哭昏了过去。

朱元璋顿时心疼,柔声道,“好孩子,咱知道你孝顺。可现在不是说这个的时候,你父亲刚走,你要爱惜身体,好好活着,才是真的孝顺!你不为别人想,也要为你爷爷这把老骨头想想!”

“皇爷爷!”朱允熥眼含泪光,慢慢把头靠在朱元璋的腿上。

“痴儿!痴儿!”朱元璋亦是眼含泪光,轻轻抚摸朱允熥的头发,喃喃说道。

奉安殿中,呼吸声清晰可闻。无论是臣子,还是宫人,皆是动容。

朱元璋虽是祖父,但他先是皇帝,才是祖父。

朱允熥虽是孙子,但他先是臣,才是孙。

讲究礼法的封建时代,哪怕是对自己最爱的儿孙,皇帝都不能轻易真情流露

可是现在,皇帝却像一个平常百姓家的祖父那样,和孙子相依细语。而这个孙子的身份又是嫡孙,不免让人浮想联翩。

尤其是吕氏,则是有些不可思议的看着朱允熥。

为太子守孝,是她早上特意交代儿子朱允炆,要说给皇帝听的。可是此刻,却被这平日不显山不漏水的朱允熥给说了。一时间,心中大急,赶紧又碰了碰儿子。

朱允炆顿时会意,同样爬到朱元璋身边,哭道,“皇祖父,孙儿.....孙儿也要为父亲守孝!”

看着朱允炆那张苍白地脸,朱允熥心中冷笑。

“一步先,步步先。

守孝是我先提出来的,你朱允炆只不过是拾我牙慧。

我是真情实意,你是锦上添花。

我的孝在朱元璋心中是百分百,而你的孝,则是要打个折扣!

在关乎大明皇储地位的交锋中,我占得了先机,取得了第一次胜利。”

春夜地风,依稀有些微寒。

风从奉安殿外吹进来,殿中的烛火随风摆动,将跪着的人影拉得很长。

跪太久了,两条腿已经麻木。

可是在这个礼法人伦为天的年代,朱允熥不能有任何的松动。

只是跪着,再累还能有在现代社会,起早贪黑赚钱累?

现代社会,为了生活为了家庭,是个男人都不能放松自己。

回到大明,关系到自己以后的地位,关系到自己的生死,更容不得放松。

几个小的弟妹已经忍不住,躺在宫人的怀里昏昏睡去,眼角还带着泪痕。

只有吕氏,朱允熥,朱允炆,还跪在灵前。

“二哥!”朱允熥看着同样消瘦地朱允炆,开口说道,“要是累了,你先去歇歇,弟弟在这守着!”说着,看看吕氏,“母妃也去歇会吧,孩儿给父亲守灵!您,身体要紧!”

闻言,昏沉的朱允炆忽然觉得这个三弟有些陌生,以前这个三弟可不是这个性子。

而吕氏也是同样不住的打量着朱允熥,一天之内,这老三像是换了个人一样。

以前朱允熥可不会如此沉稳,更不会如此体贴别人,甚至都不会主动开口和他们说话。

“哪有当哥哥的去歇息,让弟弟守着的道理?”朱允炆淡淡地笑下,“还是三弟去歇会吧!父亲去世前一个月,都是我在塌前侍奉,我习惯了!”

帝王家,哪里有兄弟情谊?朱允熥只不过随口一说,就引来朱允炆这么大的反应。

这是在示威?还是在宣告主权?

脑海中的记忆告诉朱允熥,朱标去世前的一个月内,确实是朱允炆用长子的身份,在身边侍奉。

可是朱允熥同样知道,不是原来的朱允熥不想侍奉,而是靠不上前。

当家人要走了,后妈自然是要带着她的亲儿子做出样子给别人看。不是她的亲儿子,她防还来不及,怎会让人看到好的一面。

奉安殿中一片安静,但是周围还有许多双眼睛,许多只耳朵,朱允熥知道,他们在灵前的对话,一定都会传到朱元璋的耳朵里。

于是,朱允熥不咸不淡地说道,“辛苦二哥了,自打父亲病重,弟弟不知道哭了多少回,多少次想侍奉于床前。可每次去,都被母妃给挡回来了,说有二哥在,无需我担心,多一个人反而不方便。”

说着,朱允熥低头揉着眼睛,“我知道母妃是好意,可我毕竟也是父亲的儿子,没能亲手奉上汤药,伺候父亲,实在是.........生平大憾!”

瞬间,吕氏的眼睛看向朱允熥的目光,变得凌厉起来。

她本是庶妃,太子妃常氏去后,她掌管东宫,对于这个太子正妻所出的嫡子,自然是防备及深。幸好这个太子的嫡子,不甚精明,平日被她拿捏得死死的。

可怎么今天突然变了个人!不但在皇帝面前博取欢心,而且言语之间,也不再唯唯诺诺。

再想到今日皇帝对朱允熥的爱怜,吕氏更加有些揪心。

她出身不高,能以普通庶妃的身份,爬到太子继妃的位子上,自然不是普通女子。对于太子和皇帝的喜好性格,可以说了如指掌。

这位皇帝可不是容易动情的人!上一次见皇帝如此真情流露,还是在已故马皇后的葬礼上!

自己这么多年费尽心思,为的就是自己的亲儿子,能继承太子的大统。但是儿子庶子的身份在心里却是一根刺。

现在那个平日看着没有一点长处的嫡子,居然突然变得能讨好皇帝,能获得欢心,吕氏的心中顿时不平静起来。

甚至,隐隐有些恨意。

此时,忽然一位宫人嬷嬷,轻手轻脚地走来,在吕氏耳边轻语几句,又慢慢退下。

吕氏擦下眼泪,“老三,你哭了一天,守了一天,是不是饿了!去歇一下,用些东西!”

这是今天,吕氏和自己说的第一句话。

朱允熥心中又反复思量再三,开口道,“母妃,孩儿不累,不饿!”

“去吧!”吕氏柔声道,“你们有孝心是好的,但是不能累坏自己的身体!你先去,等你回来,我再让你二哥去!”说着,语气变得严厉起来,“去吧,听话!”

无事献殷勤,必有蹊跷!

可此时众目睽睽之下,朱允熥不能说不。

“是!”低头应了一声,扶着膝盖站起来,深吸一口,朝后殿走去。

吕氏看着他地背影,眼神如刀。

“儿子,你看,真是知人知面不知心。老三平日装得多好,你父亲刚走,就跳了出来!”

朱允炆若有所思,没有说话。

吕氏和儿子靠近些,在他耳边小声说道,“你父亲临终前,跟娘说,要对你那些叔叔敬而远之。我看,你要敬而远之的,反而是这个老三!”

且说朱允熥走到后殿,见周围无人,伸展了下手臂。

宫里真不是人待的地方,说话做事都要三思后行。这才是穿越的第一天,就如此难熬,以后呢?

以后,只有得到了朱元璋的欢心,得到了那个位子,日子才会真正的好过,才能真正的随心所欲。

朱允熥随意的在地上走着,脑中却不停的思索。

对于朱元璋那样雄才大略的皇帝,除了取的他的欢心之外,想要那给位子,必须要有能力!

自己有什么能力?自己虽然爱好历史,了解大致的走向,但其实并无什么过人之处,如何证明呢?

小说《大明锦秀》试读结束,继续阅读请看下面!!!

“皇爷爷,您还没用膳,孙儿特意让人煮了碗热汤面!”

朱允熥小心的捧着热汤面,慢慢来到朱元璋面前。

烛火下,后者把脸隐藏在黑暗中,用带着老人斑苍老的大手,抹了两下。

“你咋知道咱没吃饭?”朱元璋看着这碗面,幽幽道。

“孙儿想,今天您肯定吃不下!”

朱允熥用筷子翻了下面条,热气香气顿时扑鼻,“早上您来了一回,又要回去处理政事,咱们大明从蒙元手里接下的烂摊子,都压在皇爷爷身上。”说着,朱允熥推了下碗,“父亲在世时,每晚都会叹息,说皇爷爷太辛苦了!”

朱元璋眼睛一酸,差点再次落泪。

好孩子!真是好孩子!自己这些孙子中,还没有个这么心思通透的孩子!

今儿这日子,自己能吃下去啥?

大明百废待兴,自己敢有一丝懈怠?

想到此处,朱元璋露出些笑容,“端下去吧,咱不饿!”

“不饿也吃些!”朱允熥看着朱元璋,真诚地说道,“上午,您和孙儿说,要爱惜自己好好活着,才是真的孝顺!您爱惜身体,好好活着,也是对我们儿孙,最大的宠爱!”

说着,朱允熥又拿出一双筷子,哽咽道,“父亲的灵柩在这里,他英灵尚在,看见咱们爷俩能吃能喝的,想必也会欣慰!”

“熥儿!”朱元璋动容道,“你真是长大了!”

说着,撸起袖子,强笑了下,“中,咱爷俩一块吃了这碗面,咱们都爱惜自己身体,好好活着!”

这碗面还真是朱允熥让人做的,朱元璋出身贫寒,吃饭喜欢吃姜蒜这样有味道的东西,说是下饭。

热汤面的热气,笼罩住爷孙两人的脸。

吃着吃着,两人都感觉眼睛有些发热,不住的擦拭眼眶。

故去的人走了,可是活着的人还要活着。悲伤只能让天上的灵魂走得不安稳,礼节是给活人看,但是真诚和心意,是给故去的人看。

一碗面吃完,朱允熥端起碗,大口大口的把热汤喝掉,随后用筷子拨几下,把里面姜蒜的渣儿,也送到口中。

“怎么把渣儿都吃了?”朱元璋随意用袖子擦下嘴,说道,“没吃饱吗?没吃饱下去吃饭!”

朱允熥放下碗,学着祖父的样子,也用袖子擦嘴,“一粥一饭,当思来之不易。半丝半缕,恒念物力维艰!”说着,开始收拾碗筷,“父亲以前总教导孙儿,天下百姓奉养我们不易,要爱惜粮食珍惜民力。”

拿起碗,朱允熥苦笑下,“可是孙儿顽劣,每顿都要六菜一汤,如此奢靡浪费,孙儿真是朱家第一混蛋!”

“等等!”就在朱允熥转身之时,朱元璋忽然若有所思的叫住他,“一粥一饭当思来之不易,半丝半缕,恒念物力维艰!”念了一句,朱元璋抬头,“这话,你从哪里学来地?”

此时还没朱子家训?

朱允熥这话,真是说到了朱元璋的心坎里。

他出生于贫民之家,祖祖辈辈都是老实巴交的农民,可是勤勤恳恳种了一年地,却连顿像样的饱饭都吃不上,若有天灾还要全家忍饥挨饿,出去逃荒受尽白眼。

从农家小子到大明皇帝,百姓艰难朱元璋从未忘记。而身为帝王,礼仪之下免不了铺张浪费,却又无可奈何。

这简单的一句话,道尽了为人君,该有的操守和本份。

朱允熥心思转转,正色道,“孙儿是有感而发!”

“你....过来,到咱身前来!”

听朱元璋如此说,朱允熥放下碗筷,蹲在朱元璋的身前仰望。

“熥儿,你告诉咱,以前那副蠢笨顽劣的样子,是不是装的?”光线微弱的大殿中,朱元璋的眼神亮得吓人,像是看进了朱允熥的心里。

朱允熥低下头,低声道,“是!”

“为啥?”朱元璋忽然加大了声音。

“孙儿!”朱允熥再次抬头,眼中再次泪光闪烁,“孙儿害怕!”

“你怕什么?”朱元璋大声喝问。

随后,不用朱允熥回答,他已经懂了。

能怕啥?藏拙呗!

一个嫡子,一个没了娘的嫡子,在深宫之中没有同胞兄弟,没有母亲呵护,这日子怎么过?

坏就坏在他是个嫡子上,坏就坏在他身份尊贵上,深宫之中不知道多少双眼睛在暗中看着他,在等着算计他,他一个少年如果不小心翼翼的,把所有锋芒都藏起来,势必成为别人的眼中钉肉中刺。

他可是太子的嫡子,皇帝的嫡孙!

可是马上,朱元璋心中又生出些许的恼怒。

“你这混小子,该打!”朱元璋巴掌扬起来,又忍住了,指着朱允熥,“你老子是太子,你爷爷是皇帝,你用的着怕谁?有委屈不会找咱说?难道你现在就不怕了?”

“孙儿是该打!”朱允熥忽然给了自己一个巴掌,极其响亮,“孙儿是这天底下,最大的糊涂蛋!孙儿辜负了父亲,也辜负了皇爷爷。身为人子,不能至诚,乃是最大的不孝。身为皇孙臣子,不能为父亲皇祖分忧,乃是不忠!孙儿,为了自己那点可笑的小心思,竟然做了不忠不孝之人!”

见眼前的朱允熥说话条理清晰,引经据典,朱元璋心中的恼怒又化作怜惜,化作悔意。

该早点多看看这孩子,才十四岁呀,就有这样的隐忍,这样的心计。如此博学多才,如此聪慧。他说这些话,就算是饱读诗书的人,也未必能说得出来。

多好的一根苗子!就凭一粥一饭当思来之不易这句话,这孩子就是我朱家的千里驹!

只见朱允熥擦擦眼睛,面容坚决地看着朱元璋,开口道,“皇爷爷,孙儿现在不怕了!

“为何?”朱元璋问道。

“孙儿身后两座山,一座是父亲,一座是您!”朱允熥缓缓道,“父亲走了,只剩下您,孙儿已经辜负了父亲,不能再辜负您!”说着,一种从未有过的刚毅在他脸上绽放。

刹那间,朱元璋仿佛看到了刚刚登基为皇帝的自己。

“我是您的嫡孙,是大明太子嫡子,若是再浑浑噩噩下去,若是连深宫中这些小伎俩都有所畏惧。若是再做一个顽劣蠢笨的男儿,若是再畏手畏脚,不敢展示自己。”

“那我,就不配做您的皇明嫡孙,更不配姓这个朱字!”

“好孩子!”朱元璋大手按在朱允熥的肩膀上,脸上终于露出一丝真正的笑容,“好男儿就该意气风发,你现在才像是咱的好孙子!”说着,回头看看静静躺在大殿之中的棺椁,“才是你父亲的好儿子!”

奉安殿外,吕氏焦急地看着里面,却不敢上前。

刚才嬷嬷来报,朱允熥捧着一碗面进去了。

皇帝正是悲伤的时候,不想被人打搅。他进去岂不是自讨没趣?

谁知道,他进去之后就没出来,而大殿里一直隐隐有说话的声音传出。

他和皇帝说了什么?皇帝在和他说什么?他们怎么说了这么久?

吕氏心中仿佛压着一块石头,堵得喘不上气。

“今天皇帝对那小子的爱惜,所有亲王皇子皇孙中的头一份儿。这小子到底怎么了,竟然能让皇帝对他这么好?”

想到此处,吕氏看看身边同样望着大殿里的朱允炆。

“儿,你在想什么?”

朱允炆依旧看着那边,“儿子在想,老三以前是不是装的?”

一语点醒梦中人!吕氏忽然有些觉醒,又马上有些警惕。

老三,以前肯定是装的,不然如何突然变了个人一样!

他为什么要装?

难道,他一直在防范我们?

若真是如此,怕是要在皇帝那里,落下个妒妇的名声!

再想想皇帝的性子,若是真被他认定为妒妇,那儿子的前途?

“儿,你皇祖父在里面待那么久,兴许渴了!”吕氏绷着脸道,“端一盏热茶进去,请您皇祖父暖暖身子!”说着,吕氏靠近了些,压低声音,“进去你就哭......”

她在说,朱允炆在认真听。

但是正说着,朱元璋已在朱允熥的搀扶下,慢慢出来。

“参见陛下!”

“皇祖父!”

殿外众人赶紧行礼,吕氏低头之时看到,朱元璋的脸色竟然悲伤少了许多,而朱允熥则是依旧面无表情,看不出神色。

“嗯!”朱元璋对跪拜的人们点点头,回头对朱允熥说道,“你身子弱,要知道爱惜!为父亲尽孝是好事,但真把自己弄病了,也是不孝!”

“孙儿谨记皇爷爷教诲!”

“忙完丧事,去大学堂读书,咱给你找几个好师傅!”朱元璋板着脸,“严师出高徒,看你以后还装不装!”

“孙儿定不再辜负皇祖父之恩!”

明初大学堂,等于清代的尚书房,是皇子皇孙们读书的地方。

朱元璋虽然出身不高,但极为重视儿孙的教育,当年朱标为太子时,请的就是名满天下的大儒,宋濂等人为师。

“回吧,咱走了!”朱元璋嘱咐一声,大步前行。

不知怎么地,在路过吕氏身侧的时候,吕氏感觉皇帝的目光有些阴冷,顿时心中发寒。

“恭送陛下!”

然而,众人的叩拜中,朱元璋的身影忽然停住。

回头,郑重地看着朱允熥,开口说道,“传旨!”

他话音刚落,皇帝侍从中的贴身书记官,就躬身过来,聆听圣命仔细记载。

“朱允熥,太子嫡子,朕之嫡孙。人品贵重,深肖朕躬,才思敏捷,博学多才,至诚至孝,刚强弘毅。”

说着朱元璋顿了顿,“封,朱允熥为吴王!”

“臣谢主隆恩!”

众人心里暗中惊呼之时,朱允熥已经跪倒,以君臣之礼谢恩。

看着他不卑不亢,成熟稳重的模样,朱元璋再次点点头。

小小年纪,不以物喜不以己悲,能沉得住气,大有可为!

他是不知道,此刻朱允熥的心里已经沸腾了。

若不是他竭力的控制,身上的肌肉可能都会颤抖起来。

吴,大明洪武皇帝登基之前的国号。对于大明王朝,朱氏家族,有着莫大的含义。

于大明诸王中,最为显贵。

现在,这顶无数人眼馋的王冠,落在了朱允熥的头上。

“吴王,只是个开始!”

朱允熥在心里,对自己说道。

网友评论

最新评论